お役立ちコラム

2025年10月09日

微量な降灰でもライフラインに影響あり。都市部でこそ備えておきたい噴火リスク対策とは?

-

![]()

鈴木主査:「来年こそ富士登山へチャレンジしたいなぁ〜」

-

![]()

寺西社長:「人生で一度は登っておきたい山だな、富士山は。ただ、用心はして行けよ!国内の陸地で最大規模の火山だってことは覚えておいた方がいい」

-

![]()

内山課長:「今年3月に内閣府から広域降灰対策ガイドラインが公表されましたよね」

-

![]()

寺西社長:「そう、だから大規模噴火のシナリオを参考にBCP(事業継続計画) を見直そうと思っていたんだ」

-

![]()

内山課長:「鈴木さん、富士山をよく知るためにも一緒に対策を考えてみよっか」

-

![]()

鈴木主査:「はい!よく知れば百戦危うからず、ですね!」

噴火は「遠い山の話」ではない

日向灘沖やトカラ列島近海での地震、口永良部島や霧島山(新燃岳)の活発な火山活動、カムチャツカ半島付近の地震に伴う津波、夏場の大雨など、今年も振り返るとさまざまな災害が発生しています。これからの時期はまだ台風が心配ですし、冬場になると空気の乾燥による林野火災が警戒されます。私たちは、常に災害と隣り合わせであることを自覚しておかなければならないと思います。

近年改めて意識されてきていることとしては、火山噴火による影響があります。日本が地震大国というのはよく知られているところですが、同時に111もの活火山を抱える世界有数の火山大国でもあり、こうした火山活動は決して他人事ではありません。特に首都圏で働く私たちにとって警戒すべきなのは、富士山の噴火でしょう。

南海トラフ地震に関連した富士山の噴火は、江戸時代の宝永噴火(1707年)にさかのぼります。それと同規模の噴火が現代で発生した場合、どのような影響が想定されるでしょうか。内閣府が今年3月に公表した「首都圏における広域降灰対策ガイドライン(https://www.bousai.go.jp/kazan/shiryo/pdf/honbun.pdf)」によると、噴火から約3時間後には東京都心部を含む関東圏に微量以上の火山灰(降灰)が積もり始めると予測されています【図1】。

-

![]()

【図1】人口・資産が比較的多い地域に降灰が集中する場合の分布想定

※「首都圏における広域降灰対策ガイドライン(内閣府)」P5:図I-2-2「3時間後」を参考に当社で作図

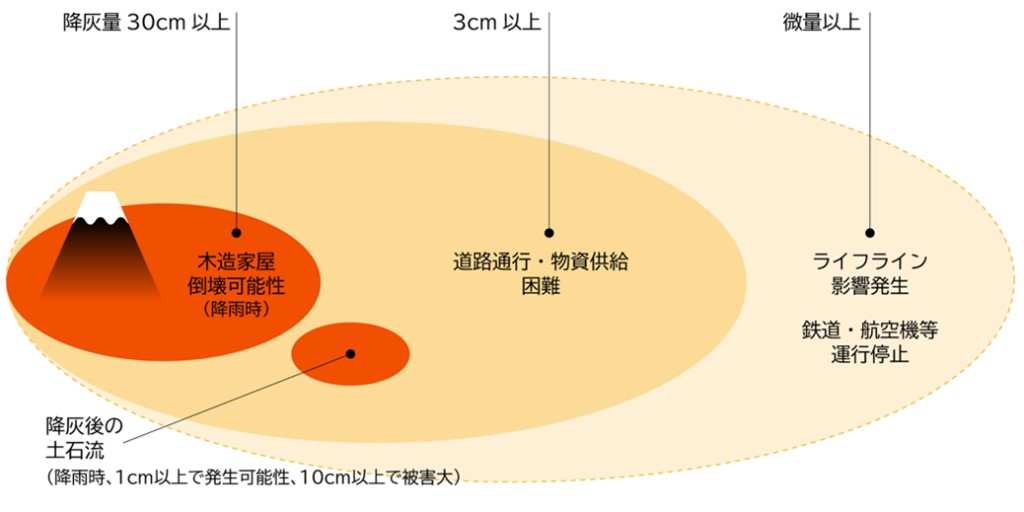

同ガイドラインでは、風向き、噴火の規模、継続時間によって降灰の状況は変化するとしながらも、その影響は甚大です【図2】。

重要なのは、火山の麓でなくとも、風下にあたる広範囲の地域が降灰によるリスクがあるということ。特に、あらゆる機能が集中する都心部では、微量な降灰であっても深刻な影響があるとガイドラインで指摘されています【図3】。みなさまの事業所のBCPに、この噴火リスクは具体的に盛り込まれているでしょうか?まずは「自分たちの働く場所も影響を受ける可能性がある」という意識を持つことが、対策の第一歩となります。

【図2】降灰量に応じた影響の概念図

※「首都圏における広域降灰対策ガイドライン(内閣府)」

P6:図I-3-1を参考に当社で作図

【図3】降灰によって生じる主な影響の一覧

※「首都圏における広域降灰対策ガイドライン(内閣府)」

P6:表I-3-1を参考に当社で作図

火山灰の特徴と降灰の対策事例

噴火リスク、特に広域に影響を及ぼす「降灰」に対して、企業はどのような備えをしておくべきなのでしょうか。まずは、火山灰の特徴と先進事例を確認してみましょう。

・ 有識者が警鐘を鳴らす「火山灰の厄介な性質」

火山防災の専門家は、火山灰を「ただの灰や砂ではない」と指摘します。その正体は、マグマが急激に冷えてできた「ガラス質の微細な粒子」。緊急的・直接的な命の危険性は低いものの、その場から除去しない限り無くならないことから社会生活に支障を生じ、長期化するほど深刻さが増すと懸念されています。火山灰の性質は前述のガイドラインを参考に、まとめて紹介します【図4】。

-

![]()

【図4】火山灰の主な特徴

※「首都圏における広域降灰対策ガイドライン(内閣府)」P12:図I-4-1を参考に当社で作図

導電性があることから、パソコンやサーバーの冷却ファンから吸い込まれると、内部でショートを引き起こしたり、基盤を傷つけたりする原因になります。屋内への侵入を防止する対策が必須になるでしょう。

水を含むと粘土のように固まり、重くなります。屋根に大量に積もれば建物の倒壊リスクを高め、雨どいや排水溝を詰まらせて浸水被害を誘発しますから、早期の除去作業が急務になります。

乾燥している状態では風に運ばれやすく、呼吸器や目、皮膚に吸着すると心身にダメージを受けやすくなります。このように火山灰は、非常に厄介な性質をもっている物質なのです。

・降灰と共存する鹿児島市の降灰除去対策

噴火リスク対策を考える上で、日常的に降灰と向き合っている地域の取り組みは大変参考になります。ここでは、鹿児島県鹿児島市を例に上げてみましょう。活火山・桜島と共生するこの街では、降灰は「日常的に克服すべき災害」であり、官民一体となった除去対策が社会システムとして根付いています。

鹿児島市では長期的な視野で防災力を向上させていくことが重要という観点から、「火山防災トップシティ構想」を策定して、さまざまな施策に取り組んでいます。中でも日常的な施策として「降灰除去対策」が特徴的なのではないでしょうか。降り積もった火山灰を収集するロードスイーパー、火山灰が風で舞ってしまうのを抑える散水車が街中の道路を清掃して回っているほか、道路管理者が定期的に側溝の降灰を除去しているそう。また、降灰を除去するための専用袋「克灰袋(こくはいぶくろ)」を一般家庭向け・事業所向けに無料配布しています。市民や企業は敷地内に積もった灰をこの袋に集め、「降灰指定置場」に出すことで、行政が計画的に回収・処理を行います。これは、個々の努力を地域全体のシステムとして機能させる、官民連携の優れたモデルケースといえるでしょう。

参考:

・鹿児島市火山防災トップシティ〜鹿児島市の桜島火山防災対策〜(動画)

https://www.youtube.com/watch?v=J5RQ4puq5WI

・降灰除去事業

https://www.city.kagoshima.lg.jp/kensetu/douro/douroiji/machizukuri/kotsu/doro/iji/kohai/index.html

企業努力の例としては出入り口に前室を設けたり、与圧システムで室内の気圧を高めたりして、建物内への灰の侵入を防いでいる店舗や工場があるそう。桜島にあるコンビニでは風除室の店構えを見ることができます。出入りの多い場所では、効率的に灰を収集できる業務用クリーナーやブロワーなどの清掃用具が欠かせないようです。

こうした鹿児島市での例を見ても、降灰対策は物理的に屋内への侵入を防ぐことと、早期の除去作業が不可欠だといえます。

降灰対策を自社のBCPが想定しているか見直してみよう

地震や水害に備え、非常用持ち出し袋や備蓄品を常備されている企業は多いでしょう。しかし、その中身や防災マニュアルは「降灰」にも対応できるものになっているでしょうか。内閣府のガイドラインでは首都圏における降灰に備える事業者に対して、従業員や施設利用者の安全確保対策を「平時から実施することが望ましい」とあります。実際、富士山噴火と首都直下地震の対策には共通する点も多いのですが、広域降灰は緊急的・直接的な命の危険性が低いという点で首都直下地震の対策とはやや異なります。また、気象庁の降灰予報を把握してから動き出せる時間的な猶予もあります。いずれにせよ、複数の災害シナリオを想定して、BCPに落とし込んでいく作業が今、企業各社に求められています。

・降灰対策において重要な2つの観点

1)従業員や施設利用者の安全確保

首都圏はJR、私鉄、地下鉄が相互に乗り入れている路線も多く、東京市部や神奈川県に降灰があった場合に鉄道が運行を停止する可能性が少なくないといえます。バス・タクシーは、都市部の道路に坂が多くあることから運休も考えられます。そのため、気象庁が発する火山の状況に関する解説情報(臨時)や降灰予報などを元に出社抑制・リモートワークの実施を判断する、といった自社ルールを平時に策定しておきましょう。

また、交通が止まることで物流が滞ることは十分予想されますから、施設利用者も含めた帰宅困難者に対する備蓄計画も同時に見直しておくことが必要です。「首都直下地震対策では1週間分の備蓄が推奨されているが、降灰対策においては、噴火や降灰の影響の長期化等の可能性もあることから、可能であればそれ以上の備蓄を行うことが望ましい」と内閣府のガイドラインでは示唆されています。灰の後処理などを考慮すると、除去清掃のための用具や清掃に必要な水も確保しておくべきでしょう。

降灰が長期化する場合、どこかで帰宅の判断をしなければなりません。交通が復活するくらいの頃なら問題ないかもしれませんが、交通網が依然まひしている場合には徒歩での移動を決断することもあります。徒歩移動に関しては以前のコラム(※)を参考にしてみてください。

※参考「大規模地震に備えよう 事前に決めておきたい帰宅ルールとは?」

https://www.ntt-uvs.com/column/%e5%be%92%e6%ad%a9%e5%b8%b0%e5%ae%85/

2)降灰の状況に応じた早期復旧対策

降灰の影響が軽微かつ短期で済めば社会経済活動を止める必要がないため、鹿児島市の降灰対策で紹介したように、屋内への侵入防止と早期の除去作業によって通常営業がいつも通り維持できると思われます。オフィスビルの入居者であれば、空調設備の保護策、建物への灰の侵入防止策がどのように取られているのか、管理者に事前確認しておくと安心でしょう。

倉庫や工場を所有する事業者、太陽光パネルを運用している事業者は要注意。降灰の荷重、降雨の影響で電気系統のトラブル発生や、建物の倒壊・損壊を招くおそれがあります。除灰の判断基準や敷地内で灰の仮置き場の設定、除灰にかかる人員計画など平時の間に決めておきましょう。

降灰の影響が深刻かつ長期にわたる災害シナリオでは、影響を被る自社拠点から代替拠点への移転、サプライチェーン寸断を想定した代替調達先の変更、従業員の生活支援などを検討しておく必要があります。自社の規模や事業内容に応じて、想定しうる範囲で現実的な対策を考えてみましょう。

・従業員と事業資産を守る備蓄品

-

- 高性能防塵マスク(DS2/N95規格以上)

- 火山灰の微細な粒子から呼吸器を守るには、医療用サージカルマスクでは不十分です。国家検定に合格したDS2規格(日本)やN95規格(米国)のマスクを備蓄しましょう。顔にしっかり密着するタイプを選ぶことが重要です。

-

- 防塵ゴーグル

- 目を守るための必須アイテムです。普段コンタクトレンズを使用している従業員には、眼鏡への切り替えと併せてゴーグルの着用を徹底させる必要があります。粉塵が隙間から入り込みにくい、顔にフィットするタイプが最適です。

-

- フード付きレインウェア

- 火山灰が衣服に付いたままだと屋内に拡散する可能性があります。そこで、出入口で脱ぎ着できるよう、頭からすっぽり覆えるフード付きのレインウェアやポンチョを準備しておきましょう。降灰除去など屋外活動用にあると安心です。

-

- ヘルメット・防災ずきん

- 降灰がメインの被害となる都市部でも、小規模な噴石が飛来する可能性はゼロではありません。また、降灰の重みで看板などが落下する危険性も考慮し、頭部を保護する備えは地震対策と同様に重要です。

-

- 窓や換気口の目張り用具

- 建物内への火山灰流入を防ぐことが、従業員の健康と事業資産の保護につながります。窓やドアの隙間、換気口を塞ぐための養生テープや専用フィルターを準備しましょう。降灰中は、エアコンや換気扇の操作を極力控えることも大切です。

-

- 精密機器保護用のシートやカバー

- パソコン、サーバー、複合機、工場の制御盤など、事業の根幹をなす精密機器を灰から守るための大型ビニールシートや専用カバーは必須です。営業車があれば車カバーも忘れずに。目張り用具と合わせて、保管場所と担当者を決めておきましょう。

-

- 清掃用具一式(スコップ、ホウキ、丈夫なポリ袋)

- 降灰が収まった後の復旧作業に不可欠です。火山灰は、軽く水を掛けて湿らせた状態でスコップやホウキで集め、丈夫なポリ袋に入れてから自治体の回収指示に従って処分しましょう。側溝や排水溝から下水に流すのは厳禁です。

-

- 非常用電源と多めの水

- 広域停電に備える非常用電源は、情報収集や最低限の事業継続に欠かせません。また、降灰によって浄水場が機能停止し、断水する可能性があります。飲料水に加えて、手洗いや清掃に使うための生活用水も、可能な限り多く備蓄しておくことが望まれます。

「火山噴火を想定した備蓄品のリストアップや更新を手伝ってほしい」

そのようなお悩みやご相談は、ぜひ私たちにお声掛けください。みなさまの大切な事業や財産を未来の災害から守るため、最適な備えをともに考えましょう。

-

![]()

鈴木主査:「火山灰が積もったら除去するのが大変そうですね」

-

![]()

内山課長:「何でも後始末が大変なのよ。仕事と同じで」

-

![]()

鈴木主査:「……そういえば領収書がたまっちゃってたな」

-

![]()

総務の馬場さん:「ためていいのはお金と信用だけよ。はい、チャッチャと出してね!」

未来のリスクに備えて

災害対策は、一度BCPを策定したら終わりではありません。社会情勢や新たな知見に基づき、想定するリスクを常に見直し、計画をアップデートし続ける「BCM(事業継続マネジメント) 」の視点が不可欠です。みなさまの大切な事業や財産を未来の災害から守るため、最適な備えをともに考えましょう。